【摘 要】新兴宗教发育成为邪教,需要多重要素参与。就外部要素而言,意识形态和法律体系起着决定性作用;就内部要素而言,现世教主、信众、传播方式三者同构,是当代邪教发育共有特点。研究邪教发育过程,不能选取单一视角,而应引入结构思维,通过对邪教发育结构框架内要素的解读分析,全面展示邪教发育过程,为治理邪教提供启示。

【关键词】邪教发育;结构分析;启示

一、邪教发育结构之维

这里所说的邪教,主要指冒用宗教名义,以现世教主崇拜为基本特征,通过邪恶教义欺骗信众,行为与社会伦理道德、法律体系格格不入的极端宗教团体。邪教是当代社会的恶性毒瘤,有人群的地方都有可能蔓延生长。对邪教发生发展规律研究,是邪教治理方面的前沿课题。当前,治理层面的研究成就较大,主要表现在立法惩处、心理矫治和易感人群警示教育三个方面。而对邪教发育趋势、规律方面的探寻较难,依然是一个相对薄弱的环节。

究其原因不难发现,研究方法的单调陈旧是导致邪教发育探索徘徊不前的主因。众所周知,邪教发育成因复杂,既有外因,又有内因;既有共同点,又有诸多特异点。而在很多情况下,邪教发育的内因与外因又常常是不对应的。比如,时代、经济转型对人的心理影响,在一个地区似乎说得通,而放诸世界邪教发育大语境,则难以准确“对位”。有的国家、地区并不贫穷,但依然有邪教组织肆虐。所有这些不对位、不平衡现象,给研究者带来诸多困惑。

怎样才能透过纷纭复杂的社会现象,找出邪教发育一般规律,解析其在不同文化语境下可能的演变轨迹,就需要引入结构主义方法。运用结构思维,把邪教形成发育的内部、外部“要素”整合起来,形成一个结构框架;通过对框架系统内各要素的关联分析,考察邪教发育过程中各要素承担的角色,以及其共时积聚,如何使新兴宗教组织一步步演变为邪教膜拜团体的。

在结构主义理论中,有一对核心概念,即表层现象与深层结构。所谓表层现象,指纷纭复杂事物表面呈现的自由延展状态,具有原生态特质;所谓深层结构,指潜藏在表层现象之下起决定作用的规则。比如,人类的语言作为一个系统,表层的叫“言语”,深层的叫“语法”。研究人类语言现象,就必须将“语言”与“言语”关联考察。又比如,在棋类系统中,表面看千古无重局,但深层看,棋类的“行棋规则”都是不变的,只有熟悉了行棋规则,才能看懂每一局棋。在邪教组织中,世界末日是教主用来骗人的中心招数,预言既是相同的,又是变来变去的。在不同的教主有不同的说法,一会说今天,一会又说是明天。尽管变来变去,但末日拯救游戏规则永不变。这种将表层现象与深层规则结合起来观察事物的思维方式,就是结构思维方法。表层现象总是“历时”地存在,形成历史,而深层结构才“共时”地起作用,构成法则。

具体到邪教发育问题,邪教组织种类繁多,从表层考察邪教组织的生成,以及由其制造的各类恶性刑事案件,给人的印象往往是毫无规律的散乱状形态,具有飘忽不定,难以捉摸的特点。这主要是由于众多邪教分支组织头目,在教主的蛊惑下自作主张,添油加醋,阐释教主的“歪理邪说”,形成“邪上加邪”的癫狂状态,导致邪教人员表现出各种离奇古怪的行为,以致发生震惊社会的刑事案件(如山东招远全能神杀人案)。有的邪教案件诈骗钱财,有的奸淫妇女,有的则是伤害无辜。违法犯罪的手段令人发指,但也千奇百怪。总之,邪教案件给人的印象是“千变万化”、难以捉摸。

但是从深层观察,邪教发育又有一定规律可循,常常给人如出一辙、似曾相识之感。就中国而言,一部邪教发展史,可看做邪教形态的演变史,具有明显的波峰浪谷。但这一“历时性”似乎并非邪教发育的全部秘密。而使膜拜团体转变为邪教组织的“共时”规则,才是值得研究的内部规律。过去以阶级斗争为主视角,从历时性出发,得出封建统治阶级压迫,是导致底层农民加入邪教组织的根本原因这一结论,看来失之偏颇。也有人认为封建王朝宗教政策的松紧是导致邪教盛衰的主因,似乎有隔靴搔痒之感。不可否认,这些观点都有一定道理,但不是邪教发育深层结构。中国历史上极端宗教膜拜团体,虽然错综复杂,名称有别,但其具有的借用宗教名义、现世教主崇拜、反人类、反社会、反政府等特点,普遍存在的社会大众“宗教需求”,以及时间、空间、教主、人群、巫医、法术、导火索(天灾人祸)、链式传播等典型方式方法,作为邪教发育内部要素,是基本不变的,也是邪教表现出“惊人相似性”的主要原因。

因此,对不同时代的邪教发育研究,都很难从单一视角、孤立个案出发得出合适的答案。只有以具体文化语境、社会心理诸要素作为外部参照平台,以邪教内部形式要素关系演变为主视角,构建邪教发育知识地图,将共时性与历时性、表层与深层、共同点与特殊点结合起来,构建起一个结构关系模型,才能清晰解释邪教演变的基本规律。

二、邪教发育结构框架及要素分析

明确结构思维在邪教发育研究中的重要作用,建构一个能基本涵盖邪教发育过程的“分析框架”,解释邪教发育过程中内部与外部、表层与深层之间的关系,就显得非常必要了。根据结构主义理论,一个系统的建立要经过以下几个过程:首先对邪教相关领域知识体系、发展状况的整体把握;其次是对研究对象条分缕析,从不同层面找出影响邪教发育的“关键要素”,并将各要素关联起来,形成一个结构系统;再次是对建构起来的结构系统进行解读分析,得出有价值结论。所谓整体把握,就是立足中国当代邪教发育特点,参照世界各国邪教发育治理经验,析出邪教发育的“关键要素”,把关键要素整合到一个合适的框架之中,使其尽可能符合邪教发育的实际情况,然后进行解读分析,从中发现邪教运作规律。

(一)邪教发育的子系统

西班牙学者佩佩·罗德里格斯认为,决定一个人最终为某一邪教所吸引,不是某种特定情况使然,而是多种因素共同作用造成的。通过对世界各国邪教膜拜团体产生、发展的考察不难发现,外部社会环境和内部结构形态,共同构成邪教发育的两大子系统。外部环境是非常重要的子系统,它是世界各国新兴宗教、邪教膜拜团体得以孳生的土壤与温床。美国之所以存在数以千计的新兴宗教团体,与其宽松的宗教政策密不可分。在美国,没有所谓“邪教”与“正教”概念,只存在传统宗教与“新兴宗教”之分。不管何种类型的宗教团体,即便是神秘的膜拜团体(邪教),只要不违背美国法律与公序良俗,信众自己能清醒知晓,并保证对自己的膜拜行为负责,且没有伤害其他社会成员的安全,依然有存在的理由。正是有了这样的宗教政策,美国社会才能成为当代新兴宗教的聚集地。而在世界上其他一些国家,由于新兴宗教受到政府不同程度的监控与管制,因此,新生膜拜团体(邪教)的公开活动空间受到不同程度的挤压,邪教膜拜团体的发展也就没有美国那样兴盛。由此可见,政府的宗教政策、态度、行为,与邪教发育之间的确存在着非常重要的联动关系。如果没有适合邪教团体生根发芽的社会环境,那么即便某个社会存在大量邪教的种子,也只能艰难萌芽,悄悄而缓慢地发育。

内部子系统主要由教主、信众和传播形式三个中心要素构成。尽管外部环境非常重要,但依然是外因。宗教既是一种社会现象,同时也是一种心理现象。人的心理需求是各种类型宗教信仰(包括邪教)存在的内因。换言之,决定邪教发育的内因,只能从作为社会主体的“人”这一要素来找寻。

首先是信众要素。作为世上最高级别生命形式,人不但有物质需求,还有复杂的精神需求。美国人本心理学家马斯洛把人的需求分成五类:生理、安全、爱和归属、受尊重、自我实现。其中后三类皆属人的精神需求。为满足精神渴望,主体会有意识、无意识地潜心追求,因此,世上才有五花八门的精神信仰。人作为整体,表现出的精神需求是永恒持久的;作为个体,表现出的精神需求在价值取向上则是差异的。但两者并不矛盾,就如同上面所说,总是既“千变万化”,又“如出一辙”。特别是个人精神信仰需求,可能因外部环境挤压而受到暂时抑制,但决不会因环境优劣、制度变迁而消失。往往是在外部环境不利时,暂时进入“冬眠”状态,一旦有机会就会再度萌发。就精神信仰需求而言,即便某一个体不再信任“法轮功”邪教,并不意味着其信仰需求彻底消失,他依然有可能转而相信其他形式的宗教组织,填补信仰的空地。这也就是宗教成为人类社会伴生物的主因。

其次是教主要素。现世教主是邪教发育的胚芽,也是新兴宗教(邪教膜拜)发育的一个“恒量”。一个教主的“出世”,并不受外部环境优劣、信众多寡的绝对影响。在当代,任何地区都有可能凭空“蹦”出一个教主来。就邪教膜拜团体而言,有了适当外部环境和芸芸众生的信仰需求,还只是处于邪教发育的前夜,还需一个“光明教主”的横空出世。他或自称转世佛祖、现世基督、实际神;或是神的“肉身再现”“代表”“仆人”等。他有无边法术,能在世界末日之时,超度他人进入天国、西方极乐世界。教主的出现,就如同干柴烈火,点燃某些人的信仰需求。现世教主是否“活人”,乃宗教与邪教重要分野。

再次是传播形式要素。由于新兴宗教价值观与主流社会存在很大冲突,因此,无论新兴宗教还是邪教,都会选用相似传播方法,以便成功躲避外界干扰,不断成长壮大。也就是说,可把传播形式看做邪教发育的“共时语法”系统,表面看,虽然人员、时空不同,但深层看形式相似,效果一致,表现出如出一辙的特性。

(二)邪教组织发育框架的构建

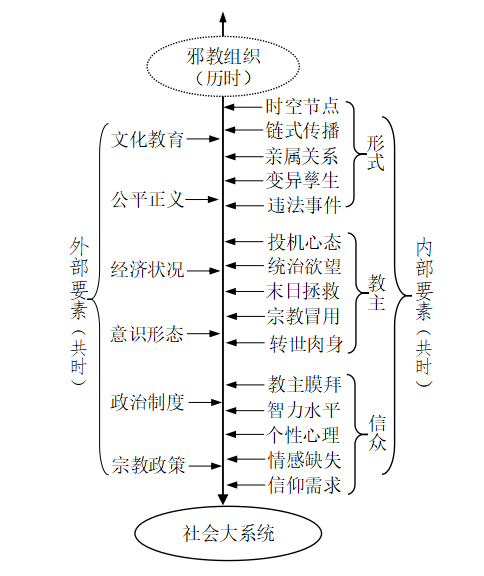

根据外部环境、内部要素两个主要研究视角,可以列出当代邪教组织发育的结构要素;根据邪教发育过程中要素间的关系,可构建一个表述邪教发育的结构模型:

在上面的结构模型中,若把邪教发育过程,形式化为一条纵向历时发育链,并将其放诸社会大系统之上,就构成了一个可供分析讨论的坐标系。在此坐标系中,外部原因和内部形式作为“共时要素”次第参与,投射到历时发育链上,形成一个垂直交叉的结构系统。横向是不断加入的“共时”规则;纵向则表示在不同“时间段”,邪教组织经历“内外要素”浸淫而呈现的历时形态。从“历时性”过程可清晰了解正常社会系统,如何在“共时”要素侵染下,逐步演化为邪教组织的过程。横向看,则可理解为随着各种“共时”规则的满足,各类邪教组织逐步发育成形。

(三)邪教发育结构分析

在上面系统中,就外部要素与内部要素相较而言,外部要素宏观、变化大,可看做是“变量”要素;而内部要素相对微观,具有相似性和稳定性,可看做是“常量”要素。在外部环境中,影响邪教发育的重要因素既是多重的,又是相互关联的。在当代,由于世界各国政治制度、意识形态、宗教法规、公平正义、经济状况、文化教育等方面的不同,导致邪教膜拜团体的命运也存在较大差异,这是有目共睹的。但是,更应该看到,宗教政策的不同,可导致邪教组织兴衰际遇的截然不同,只是表层现象。深层里,宗教政策的制定,则又与政治意识形态有着非常密切的关系。比如,美国有着宽松的宗教政策,导致其境内存在数千种新兴宗教组织。其实,这与美国的政治价值观密切关联。有的国家也有着看似宽松的宗教政策,但由于受制于意识形态价值观干预,新兴宗教、邪教膜拜团体的活动空间依然很小,只能是地火暗中运行。因此,外部因素虽然控制着邪教发育形态的显与隐,多与少,并不必然决定邪教发育本质根源。

原因在于,外部要素虽然是邪教发育的社会舞台,但若没有合适的“演员”登场,舞台也只是摆设。社会的人之恒定宗教需求,才是决定当代新兴宗教、邪教膜拜发育的核心要素,是邪教发育的种子。在内部要素中,个人信仰心理需求广泛存在,并且多种多样。从青少年的明星崇拜,到成年人的宗教关怀,都属于广义上的“信仰需求”。但这种需求的强弱因人而异。有些人是个性心理使然,这类人对神秘、未知的彼岸世界天生抱有浓厚兴趣,对宗教信仰知识、现世教主,怀有天然的膜拜情感,因此,极易成为邪教组织成员。而另一类人之所以亲近邪教组织,不完全是宗教信仰原因,主要是家庭环境、人际关系等原因导致的个体情感饥渴,使他们产生心理上的“误认”,即将某种宗教组织看做是与“家庭”相类似的乐园,把宗教关怀当成填补精神饥渴的“替代品”。就我国而言,这类信教人员多以城市底层或偏远农村老人为多,他们占信教人员的大多数。

虽然宗教需求、情感饥渴为邪教提供了可能的人力基础,但还不能形成组织,还需要某个时间节点教主的出现。不管何种原因,一旦某人在某地突然宣布获得上神感应,具备某种超自然能力,教主也就出世了。即便初开始连他周围的人都很怀疑,但只要有几个信徒跟随,也就意味着一个膜拜组织的初步形成。墙内开花墙外香,周边村镇一些不明就里的“易感人群”,并不真正了解“教主”底细,以讹传讹,导致膜拜组织不断壮大。由于规模较小,初期的邪教组织对社会影响并不大,大多采用蛰伏式活动,这样的状态会持续一段时间。一旦遇到适当外部环境,就会骤然形成规模。教主出世主要有三种形式:一是偶然形成。某人出于不可告人之目的,受其他宗教教义启发,异想天开,宣布自己是现世真神;二是继承而成。某一长期蛰伏的邪教教主后人,再次被拥立为教主;三是某一邪教组织骨干成员自立门户,忽然宣布自己为教主。

教主利用各种手法,选取特定时空节点,蛊惑周围的人,将其聚拢在自己周围,所使用的方法总是独特性与相似性的统一:比如信仰的既神秘化又世俗化、功利化;末日论的具体化又变动不居;运用亲属关系链式传播;打着练功、治病、求财旗号吸引信众等,几乎是邪教组织大同小异的惯技。如果一个教主使用信众不能接受的手段,他就不可能赢得信众的认可;但在借用其他宗教组织知识体系、传播方法时,如果完全相同,则又不能将自己的组织与其他宗教组织区分开来。其策略则是,在冒用别的宗教知识体系时,又添油加醋地胡乱窜改,或使用特殊的符号标志等,以示与其他宗教组织的不同。正是由于教主在立教过程中策略的相似性,导致邪教发育具有相似的形式要素存在。

三、邪教发育结构带来的启示

包括邪教膜拜团体在内的新兴宗教的勃兴,具有世界趋势。究其原因,既有其时代文化语境,更是社会宗教需求的一种常态反应。历时地看,邪教发育呈现出“波峰浪谷”特性,似乎有规律可循:管制严格时呈现“浪谷”,政策宽松时则表现为“波峰”。但若系统地看则可发现,新兴宗教发育的深层原因并不在外部,内在原因依然起着本质作用。外在的社会原因,比如严苛的宗教政策,可以控制新兴宗教发育的“外显”规模,但对新兴宗教发育的种子——人的宗教需求则无能为力。如何正确调控外部原因,合理支配内部原因,让两者达到一个平衡点,使邪教发育始终处于一个合理安全的阈值之内,以便合理管控邪教,是我们研究邪教发育的主要目的。通过对邪教发育系统的综合分析,可得到以下几方面启示:

首先是以宗教学,而非纯粹政治意识形态视角,看待包括邪教在内的新兴宗教的兴起。在不同的社会环境下,一部分人的宗教需求作为常量具有恒在性,因此,忽视或严格控制都非良策,应宽严相济,堵疏并举。可考虑把当代社会一部分人的宗教信仰、宗教情结有条件地“去政治化”,并以“法治化”代替政治化,尽可能终结其“地火运行”状态,通过分类甄别,及早区分新兴宗教组织、民间信仰与邪教组织的区别,使新兴宗教组织的活动能公开呈现在基层政府部门的视野之下,防止其向邪教膜拜团体的发酵转换;同时,通过法治手段,有计划地引导、监督新兴宗教组织的运作,使其由散漫无序状态,向法治社会下公民宗教信仰习惯的转换,确保新兴宗教组织的透明化良性发展。这样做不但可以有效缓解政府和新兴宗教组织间的对立关系,还可以形成新兴宗教组织间的互相竞争、相互监督。

其次是制定合适的宗教政策法规,合理调配法规与政治意识形态的关系,形成调节宗教信仰供求关系的安全阀门。宗教政策作为外部核心要素,决定着一个国家宗教信仰的安全。由于社会中宗教需求是相对稳定的,因此,制定过于严格的宗教政策,则可能形成宗教文化“市场供给”的短缺,导致一些人出现宗教信仰饥渴现象;若不顾国情社情,实施过于宽松的宗教政策,则有可能出现各类宗教组织的集中爆发,必将给宗教事务管理部门带来巨大压力。众多新兴宗教组织良莠不齐,若疏于监管,很可能酿成社会祸患,民间宗教组织“济世安民”的社会功能也必将化为泡影。因此,从现实需求与社会意识形态多重视角出发,关注特殊层面宗教人群,制定符合实际需要,能够满足部分社会成员特殊需求的宗教法规体系,就可以顺势利导地将宗教信仰与管理方面的矛盾化解掉。就是说,既不能因意识形态需要完全限制新兴宗教组织的发展,但也不能放任自流。而是积极引导,依法分类分层管理,促使其向良性和谐宗教组织发展,杜绝向邪教组织恶变。

再次是正确区分社会人群“宗教情感需求”与“情感饥渴需求”的不同,以便实施分类管理,正确引导。在邪教发育框架系统中,信教群众作为中心要素之一,并非“铁板一块”的“易感人群”,而是因身份、地位、判断力、教育程度的不同,呈现出不同精神渴求向度的具体的人。一些信众的确存在所谓的宗教情感饥渴问题,但毕竟是少数。对于城市底层、偏远乡村的老年群体来说,他们之所以对新兴宗教,甚至邪教组织表现出浓厚的兴趣,付出极大的热情,主要还是出于对主动上门的“他者”给予的精神关怀的殷切回应。对于真正具有宗教渴求的人群,不必强行矫正,勿使其产生逆反心理。应放宽其信仰自由度,监督其依法治教,依法养教,依法传教,培育其宗教公民角色意识,形成其信仰活动的阳光化;而对于仅仅受困于精神饥渴的群体、空巢老人来讲,则应以适当的社会关怀、文化娱乐、亲情修补形式,填补底层民众的情感饥渴,使其切实获得精神归属感,从而远离邪教,有效减少邪教组织信众基数。

再次是加强对新兴宗教、邪教膜拜组织核心成员的严密监控。教主及其核心追随者是邪教发育过程中的“雷管引爆”装置,也是邪教发育系统中最为核心的要素。如果没有自立教主的妄言蛊惑,所谓的“易感人群”,也只不过是一盘散沙。即便他们有这样那样的宗教需求,也不会形成宗教组织。一般来说,邪教组织核心成员,基本了解教主的本来面目,但基于自己的核心利益,他们非但不会揭穿其荒诞不经的鬼话,反而会阿谀奉迎,三人成虎,尽力包装造神,以便愚弄更多信众。正是由于有了这种组织发展方式的存在,加上亲朋好友间的链式传播,使得邪教组织能够蒙骗更多外围群众。因此,在邪教防范过程中,要特别注意邪教核心成员活动轨迹,及时斩断其人际网络关系。同时要防止核心成员自立门户,成立新的邪教组织,从多个方面阻断邪教发育链的最终形成。

最后是从邪教发育常见形式入手,根据其不同的传播形式,发现邪教传播渠道。根据传播渠道顺藤摸瓜,找到邪教组织的中心节点,实现政府相关部门的有效监管。古代邪教传播有所谓妖书妖言,经书宝卷等,而在当下,现代化传播手段被广泛使用,传播渠道更加多样化。基于这样的背景,相关法治管理部门可考虑构建反邪教情报网络,重点监控那些不与社会合作,隐秘传播的新兴宗教团体头目及核心成员,防止他们利用敏感事件与政府对抗,使原本无害的新兴宗教组织“邪教化”。

四、结语

邪教发育是一个多重要素次第投入的过程。就外部要素而言,政治意识形态和法律体系起决定性作用。在一个国家被认定为邪教的宗教组织,在另一个国家则有可能被认为是合法宗教组织;在被认为存在邪教组织的国家,邪之内涵除了具有违法犯罪成分外,还参杂有意识形态要素。而认为不存在邪教组织的国家,邪之内涵主要是违法犯罪成分,很少使用意识形态视角。尽管有分歧,其共同的点——违法犯罪还是一致的,只不过视点不同而已。就内部要素而言,并不存在太大分歧:信众、现世教主、传播方式三个要素,则是新兴宗教的共有特点,是研究防范邪教发育的常量。正是基于上述两个方面,研究邪教发育,不应选取单一视角,而是提倡结构系统论视角,从全部要素,从共时和历时相结合角度,全面展示新兴宗教、邪教发育知识体系,如此建构起来的邪教话语体系才可能是真实有效的。

参考文献

[1]佩佩·罗德里格斯(西班牙).痴迷邪教[M].北京:新华出版社,2001年版.

[2]罗伟虹.世界邪教与反邪教研究[M].北京:宗教文化出版,2002年版.

[3]罗宗火等.当代中国邪教再度出现的原因分析[J].广西大学学报,2006,(1):79-82.

[4]湖北大学反邪教课题组.信仰邪教的社会心理探源[J].科学与无神论,2015,(5):54-59.

[5]陈青萍.国外膜拜研究现状及对我国的启示[J].世界宗教文化,2012,(4):109-113.

本文系北京市哲学社会科学规划项目“北京地区邪教发展趋势研究”(项目编号:13KDB014)研究成果。

(来源:《科学与无神论》 2016年05期)