一、中国历史上民间秘密教门治理

对发生于中国古代历史上的邪教组织进行定义并不是一件容易的事情。正如本课题所述,不同的政治集团对同一现象会有不同的界定。在学术界,历史上的这种秘密社会组织有多种称呼,如秘密宗教、民间宗教、宗教结社、教门或会道门、邪教等。魏晋以降,佛教异端诸如弥勒教、白云宗、白莲宗在社会下层中逐渐流传,经元代民族矛盾激荡,至明清两代,借宗教外衣而行下层社会结社之实的民间秘密结社组织不断繁衍,名目多至上百种,前后连绵不绝近六百年。在中国历史上,由于邪教和秘密宗教在大多数时代表现为同一组织名称,不同发展阶段是具有不同社会目标的民间秘密宗教组织,所以,邪教治理对策往往蕴涵在对民间秘密教门的治理之中。

历代统治者对于秘密教门主要采取宽容、拉拢和打击三大手法加以治理。一般而言,在秘密教门形成之初,统治者往往采取容忍的政治态度,听之任之。在秘密教门发展到一定程度,渐渐表现出危害性后,统治阶级就往往采取强制性的军事镇压。有的时候,这些秘密教门也被用来作为统治阶级实施某种政治目的的手段而加以利用和拉拢。对于图谋不轨、公然与统治阶级对抗的秘密教门(被统治者称之为邪教),历代统治阶级都几乎采取强制性的治理对策。

(一)元代民间秘密教门及其治理

中国历史上自元代开始,民间秘密教门逐渐成为时常困扰统治者的主要社会问题之一。

1.元代民间秘密教门的主要种类。

(1)明教。南宋时期在南方流行的“摩尼教”即“明教”,在元代中叶以后有相当规模的发展,“事魔者,每乡或村,有一、二莱黯,谓之魔头,尽录其乡村之人姓氏名字,相与诅盟,为事魔之党”。

(2)白莲宗。在这时期有重大发展,据记载至元中期已是“历都过邑无不有所谓白莲堂者,聚徒多至千百,少不下百人,更少犹数十,栋宇宏丽,像设严整,乃至与梵宫道殿匹敌,盖诚盛矣”。这时白莲庵堂遍布南北各地,尽管在各庵堂内所设佛像尽是中间金色弥陀丈六身,左观音、右势至,但进入庵堂的教徒、信士已日趋复杂,其性质也有所歧异。后来,白莲宗分化为三种教派:第一种是保持了白莲宗初创时本色;第二种是混同佛道,应视为白莲宗之异端;而第三种名为道人实系巫师,完全背离了白莲宗原旨,实属邪教。

(3)白莲教。白莲教是在元末农民大起义过程中,由佛教几个异端教派——弥勒教、白云宗与白莲宗经过长期融合,逐渐形成的具有全国性大规模的且积极参与政治活动的民间秘密结社组织。

2.元代统治者对民间秘密教门的治理政策。

元代统治者对民间教门的治理对策时禁时驰。成吉思汗时代,统治者对于民间宗教宠信有加,他的继承人如太宗窝阔台、宪宗蒙哥也采取各种宗教并兴的政策。到忽必烈时代,连被前朝统治者视为异端的教派如吃菜事魔之类也一律视为合法宗教。一时间,明教、白云宗、白莲宗十分活跃,以至于一些宗教发展到“夺民田宅、奴人子女,郡县不胜其扰”的地步。①

元代第一次对民间教门给予禁止是在元初至元十八年(公元1281年),起因是江西都昌县杜万一以白莲会为名聚众作乱。元代统治者借此下令禁止了很多种类的宗教派别,白莲忏堂全部遭禁。但真正遭禁的只有一次,即在元武宗至大元年(公元1308年)五月:“禁白莲社,毁其祠宇,以其人还民籍”。这是由于中书省上奏白莲堂庵有以佯修善事而行男女混杂、夜聚晓散之事所致。元英宗至治二年(公元1322年)闰五月,又一次下诏禁止,但这次禁的不是白莲社,而是白莲佛事。白莲宗在整个元代长期处于合法地位,白莲菜没有被视为邪教,尽管在白莲庵堂内已出现了许多歪门邪道。

对白莲菜发展过程中已出现的一种危险政治倾向,元统治者没有引起应有的重视,如对白莲庵堂内出现的弥勒下生说不予禁止,这就导致了巨大后患。元前期,除江西杜万一造反外,还有广西高仙道起事,也自称是白莲教徒。元中期,1325年6月有河南息州赵丑厮、郭菩萨倡言“弥勒佛当有天下”,卒而被诛。元后期,1333年正月有广东增城县朱光卿举行起义,归善县民聂秀卿、谭景山等拜戴甲为定光佛(即燃灯佛),与朱光卿结合;同年二月,棒胡也在河南汝宁、信阳州“烧香惑众,妄造妖言作乱”。据说,这一次起事所用徽号有弥勒佛小旗。这两次起事对元朝廷震动很大,接着直隶、河南等地白莲会也纷纷以弥勒下生为号召,终于爆发了元末农民大起义②。

(二)明代的民间秘密教门及其治理

1.明代民间教门发展。从明政府发出的禁令来看,明朝教门林立,异常驳杂。明初,白莲教仍不断造反被定为左道乱正,统治者对白莲教严加禁止。由于明太祖、明成祖采取了轻徭薄赋、休养生息的政策,乡村土地兼并的现象有所缓和,无耕地的农民减少从而使城乡无赖游民大为减少,民间秘密结社的社会基础削弱,秘密结社的活动也销声匿迹。到了明中叶以后,由于吏治腐败,乡村豪强崛起,土地兼并之风日烈,加上农村赋役繁重,一些自耕农或半自耕农宣告破产,脱离土地,到城市谋生;或窜迹山林,沦为游民、盗匪。同时,随着商品经济的日渐繁荣和都市社会的进一步发展,使人与人之间的关系发生了某些变化,下层社会平民百姓传统的以血缘关系为基础的封建家族制开始受到冲击,而一种以地缘关系、业缘关系为基础的类似亲属结构的秘密结社组织开始深入到民间社会的各个角落,并逐渐成为中国民间社会的重要组成部分。随着社会矛盾加剧,民间秘密教门活跃,很快发展为一股强大的社会势力,除了元朝沿袭下来的民间教门以外,又出现了大量新的教门,如罗教、黄天教、闻香教、红阳教等。它们有明确的教义,有一整套运作方式,其目标或为经济,或为政治。

2.明朝统治者对民间秘密教门的治理。

(1)依法制裁。明政权建立后,开国皇帝朱元璋深知民间教派对政权的巨大破坏力。洪武初年统治者就下令禁止异端教派传教,洪武三年(公元1370年)六月甲子中书省臣上奏,请求禁止异端教派,“白莲社、明尊教、白云宗、巫现扶鸯、祷圣书符、咒水诸术,并加禁止”。朱元璋下诏从之。嗣后《大明律》“礼律、祭祀”中专列有“禁止师巫邪术”条文,条文规定:“凡师巫假降邪神、书符、咒水、扶鸾、祷圣,自号端公、太保、师婆及妄称弥勒佛、白莲社、明尊教、白云宗等会,一应左道乱正之术,或隐藏图像、烧香聚众、夜聚晓散、佯修善事、煽惑人民为首者绞,为从者杖一百、流三千里。若军民装扮神像、鸣锣击鼓、迎神赛会者,杖一百,罪坐为首之人,里长知而不首者各笞四十。其民间春秋义社不在此限。”③这是朝廷第一次明令禁止秘密教门,其判断标准与一般的民间信仰活动分开。

(2)重点区域重点防范。体现于明廷在军队中查禁教门,对教门流向周边少数民族地区的现象加强控制。

(4)加强对“妖书”查禁。明朝中后期,“妖书”的种类越来越多,惑众各地也日趋增大,不断有“妖书”事件。针对这种情况,明廷加强了对“妖书”的查禁。如,正统六年(1441年)颁诏:“官员军民之家,凡有收藏一应谶纬妖书,即便烧毁,免至危及身家。”④

(三)清代民间秘密教门及其治理

1.清代民间教门发展。与元、明比较,清代教门无论组织规模、社会影响都发展到了新阶段:

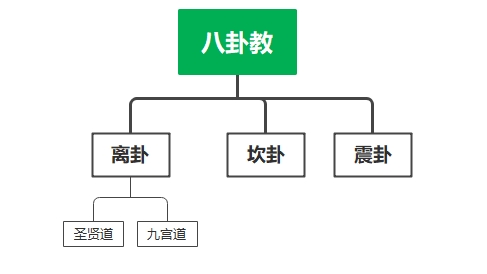

(1)清代教门快速增加(至清末已达百余种),徒众繁多。既有传统(源于明代),如收元教、弘阳教、闻香教、黄天道、无为教,还有各种新兴教门,如天地门、八卦教、青莲教、皈一道等。

(2)具有较强的衍生性。许多教门盘根错节,互有连带,参见下图:

(3)地域广泛遍及清王朝疆域。由于清律规定教门的案犯被流放到边疆地区,致使甘肃、贵州、云南、四川、新疆、黑龙江均有频繁的秘密教门活动。

(4)造反活动此起彼伏。例如,1774年(乾隆)山东王伦清水教造反,自称真紫薇星,率信众起义。1813年(清仁宗)天理教首领李文成自称李自成转世,立誓为穷苦大众带来幸福生活,短期内徒众数万,趁仁宗外巡打入紫禁城,试图夺取中央政权,声势震撼清廷。1835年先天道在晋南杀官占城,等等。

(5)政治目标适时更替。清朝民间教门具有较强的政治色彩,明末清初,民间教门异常活跃,宣扬劫难,反清复明。清代中期,一些民间教门以复大顺为旗帜(明末李自成大顺政权)。八卦教经卷中将“牛八(朱)”改为“十八子(李)”。清代后期,鸦片战争以后,中国沦为半殖民地半封建社会,社会矛盾复杂。一些民间教门矛头直指外国教会。例如,1881年直隶、热河等地,金丹、在理两教,与天主教之民素不相能。1892年,广西朱谱明,又名牛八,设立龙华大会名目,劝人持斋念经,入教避劫,“攻打夷匪”。19世纪90年代出现的反教会斗争正是在白莲教的策动下形成,清末民初白莲教迅速分化,背叛了反封建、反帝传统,转而投向中外反动势力的怀抱。

2.清政府对教门的治理对策。

(1)清初对秘密教门采取武力镇压。清初顺治年间,教门的造反活动大多具有反对清统治的民族矛盾性质。由于满族贵族在统一全国的过程中,推行对汉民族的民族歧视与民族高压政策,强迫汉族人民剃发易服,严重伤害了汉族人民的民族感情。特别是江南发生的“扬州十日”“嘉定三屠”等事件,导致满汉民族矛盾的激化,秘密教门作为汉族下层群众组织,这时也奋起反抗,对清军采取了武装抵抗的方式,清朝当局则报之以武力镇压。在李自成的大顺农民军被清军逐出西安后,各地仍不时有“邪教”惑众或武装反抗的事件发生,迫使清军不得不调动军队,进行武力镇压。⑤顺治三年六月丙戌(十一日),新科进士、吏科给事中林起龙上《请速禁正异端讹言疏》,文中说:“明末教化不兴,风俗大坏,异端蜂起,有所谓白莲教者,有所谓大成教者,有所谓混元教者,有所谓无为教者,种种名色卜不能枚举”,最后导致了明政权的覆亡。因而奏请朝廷令内外官员对此异端邪教,严加谕禁,“如遇各色教门,即行拿问,一处以重罪”。⑥顺治对他提出的建议“从之”,从而为打击和治理教门,提供了法律依据。

(2)康熙年间治理教门奖惩分明。康熙年间,为了督促官员加强对教门的查禁,清政府制定了有关官员失察教门案件的处罚办法,规定,“凡邪教惑众,在京行五城御史,在外行督抚,转行文武各地方官,严禁查拿。如不行查禁,督抚等询庇不参,事发,在内该管官每案罚律三个月,在外州县官降二级调用,督抚罚俸一年”。⑦这一规定目的在于督促官员们严禁教门的活动。康熙七年再次规定,“凡邪教惑众者,照律遵行。其地方各官,仍照例一并治罪”。这里所说的“律”,是指顺治初年颁布的《大清律例》,“例”则指康熙五年(公元1666年)制定的有关官员失察教门案件的罚律条例。为了鼓励人们揭发邪教事件,康熙十四年(公元1674年)又规定:“凡旁人出首邪教者,不论犯人男妇多寡,共追银二十两给赏。如原专拿之人拿获者,追给赏银十两。”以奖励出首告发的方式来广官员的耳目,以便把习教事件消灭在萌芽之中而且对有捉拿之责的捕快、衙役、保甲长等人,亦给予奖赏。这些措施对于遏制教门的发展,起到一定作用。

(3)雍正年间对教门的分层治理。雍正初年,教门的秘密活动日益加剧,引起了朝臣们的忧虑与关注。雍正元年(公元1723年)四月,翰林院庶吉士董思恭奏称:“山东之内,邪教有二,一曰一炫香,一曰空字教。名虽不同,而其所以为人心之害则一。”⑧并指出该教对民间的极大危害,“其人专以烧香惑众,谓领香一住,诸福立至,百病皆除”,以至“无知愚民,因相崇奉为师,或五日或十日轮流作会,效尤成风,以致荒弃农业,不事生理”。

雍正年间为了治理教门,在法律上做了新的规定。雍正七年(公元1729年)六月刊行的《则例新编》中,便明文禁止邪教流传:“至于妖言惑众,始于一二不法之徒,射利营奸,创为一种邪说,愚民听其簧鼓,遂群相附和,流于邪妄。嗣后应令该地方官责成保甲严行稽查,如有妖言邪说,或诡设名目,聚党附和者,即行举报,该地方官严拿惩治,并追查倡首之人,按律究拟。倘保甲隐匿不报,发觉之日并保甲一并治罪。”在查禁罗教的基础上,后来又专门制订了禁止传习罗教的法律条文,于雍正十一年(公元1733年)增为定例:“私习罗教,为首者照异端煽惑人民律拟绞监候,不行查报之邻佑总甲人等,均照律各笞四十。其不行严查之墙方各官,交部议处。”⑨

在雍正帝的直接督促下,各地掀起了清代查访“邪教”的高潮,河南、直隶、山东、山西、浙江、江西等地都查出了教门名目,拿获教首并进行了惩处。雍正朝查拿邪教具有以下特点:首先,将“邪教”与正常僧道区别开来。雍正帝明确告诫臣下:“邪教本非世俗寻常僧道之谓,不可借此多事。”所以,当有大臣要求把回教也当作邪教处置时,即被雍正皇帝拒绝。其次,采取只查拿惩治为首,对一般入教者从宽的原则。雍正指出“愚民有先受笼络、能去邪归正者,概与宽免”,要求只查拿为首之人,不得“骇众滋累”,从而缩小了打击面,避免激化矛盾。最后,采取明察暗访的办法,因为教门大多采取秘密活动的方式,尤其是教首,更是行踪诡秘。如果大张旗鼓地追查,不仅找不到教首,反而令“魁奸深藏防范”。因此,要求官员“密密访实,徐徐行之,不可严急,令百姓惊骇不安”,更要避免“无知州县借端生事”。上述特点,不仅使雍正一朝在打击教门活动方面取得很大效果,而且没有因此而造成社会震动和百姓惊慌。

(4)乾嘉年间清廷治理教门政策的演化。

第一,乾隆朝对教门打击力度加强。乾隆十一年(公元1746年),清廷发现云南张保太大乘教的支派法船教“妄言历代兴衰、气运劫数内容”“悖逆显翻”,另一支铁船教教首苏君贤声称将要辅佐朱洪生起事。还有一支瘟船教教首陈雪峰,公开宣称“如今该弥勒佛管天下,皇帝是李开花,将来要做他的军师”。乾隆帝断定该教并非一般传习邪教,而是“不法已极”的“谋逆”案件,遂下令将教首张晓等七人照“谋逆律”凌迟处死,将大乘教“逆书”全部查出销毁。

教门的造反事件,更加强了朝廷对教门惩治力度。如乾隆十三年(公元1748年)福建建安、欧宁老官斋教起事和乾隆三十九年(公元1774年)的山东王伦清水教暴动,乾隆四十二年(公元1777年)陕甘圆顿教造反以及乾隆五十一年(公元1768年)直隶段文经谋反案,给了乾隆皇帝以强烈的震撼,导致当局加重了对教门的打击惩处。首先,不断以“谋逆”重律来处理教门案件。对于公开造反或造反未遂者,一律按照“谋叛”之罪严厉打击。其次,对查证确实没有“悖逆”内容一般的习教案件,也加重了惩处力度。如漕运水手居住的罗教庵堂,雍正朝仅将庵堂改为公所,不许住在庵堂的水手信奉罗教,水手仍可在内居住。而乾隆则下令将罗教庵堂彻底平毁,连拆下的房屋木料也没收入官。再次,对于一些慈善性教门也加以取缔,如一些由寡妇参加的红阳教,主要从事为人医治疾病,并未危害社会,也未威胁到清政权,但也遭到打击。

由于对教门活动不断加强打击力度,尤其是官员们为了自己升迁,往往趁机勒索、扩大打击面,大规模展开搜捕所谓教门的活动,结果导致嘉庆初年的五省教门大暴动。

第二,嘉庆年间对教门政策的调整。嘉庆初年的五省教门大暴动,可以说就是乾隆末年严厉打击教门活动中,官员们趁机大肆勒索所激起的。对于教门的造反,乾隆皇帝一味采取军事镇压的手段,不仅未能将起义镇压下去,反而愈演愈烈。嘉庆亲政后,开始对其父的政策做了某些调整。

嘉庆皇帝在亲政以前,作为“候任”皇帝对多年来吏治腐败等弊端已有所了解,对教门造反日益蔓延深为忧虑,亲政后即着手实行整顿。一方面严厉打击权臣和珅等人,并且整饬营伍,撤换无能之将,统一调度,军事行动渐有起色。另一方面重新审思教门起事的原因,从而调整了对付教门起事的政策。嘉庆帝认为,教门起多“皆由地方官激成,即屡次奏报所擒戮者,皆朕之赤子出于无奈为贼所胁者”。改变了乾隆认为教门造反纯属叛逆的看法。于是,提出对教门实施“邪匪必不可赦,良民必不可诛,剿抚兼施,方为正办”的方针。

第三,“不论教不教,但论匪不匪”政策的出台。为了加快平定川楚陕教门造反的进程,嘉庆决定做出重大的政策改变,嘉庆五年(公元1800年)六月,嘉庆帝提出:“白莲教名目由来已久,即据刘之协所诵经文,大意不过劝人为善,并无违悖字样。”而教首刘之协之罪在于“托名牛八,潜造逆谋”,此事与白莲教无涉。并宣布:“现习白莲教者,安静守法,即良民,地方官无庸查拿;若聚众煽惑,即非素习白莲教之人,必当按律惩治。”不久,嘉庆又颁布《御邪教说》一文,说白莲教“苟能安静奉法,即烧香治病,原有测怛之仁心,在朝政之所不禁;若藉此聚众弄兵,渐成叛逆大案,则王法之所不容”。又说:“未习教而抗拒者,杀无赦,习教而在家持诵者,原无罪也。白莲教与叛逆不同,乃显而易见之理。”这就是所谓“不论教不教,但论匪不匪”的政策。不过,该政策并非真的允许白莲教等教门可以任意传习,仅仅是为了在镇压教门造反的军事行动中,把一般教徒与参加造反的教徒分别处理而已。

第四,嘉庆后期对教门的惩治力度再次加大。尽管嘉庆新政策只是为了尽快解决白莲教造反的权宜之计,但是,不仅改变了乾隆将教门信徒一概视为“谋逆”“教即是匪”的做法,而且严惩为首,宽赦胁从,并将一般信徒同参加造反的教徒分别看待,以缩小打击面,有利于对造反队伍的瓦解与镇压。但是,新政策也确实留下了后遗症,使官员们在一定程度上放松了对教门活动的查禁。在此后的一段时间内,各地教门又纷纷活动,其中不乏举兵造反者,最突出的是嘉庆十八年(公元1813年)天理教袭击紫禁城事件,给予清朝统治者以极大的震撼。接连不断的教门案件和造反事件,促使清廷对惩办“邪教”的力度再次加大,相关律条也再次修订。嘉庆十九年(公元1814年)将清律有关惩治教门的律例修订为“凡传习白阳、白莲、八卦等邪教,习念荒诞不经咒语,拜师传徒惑众者,为首拟绞立决,为从发新疆给额鲁特为奴。旗人消除旗档,与民人一律办理。至红阳教及各项教会名目,并无传习咒语但供有飘高老祖,及拜师授徒者,发往乌鲁木齐分别旗民当差为权。其虽未传徒,或曾供奉飘高老祖,及收藏经卷者,俱发边远充军,坐功运气者杖八十。若讯明实止茹素烧香,讽念佛经,止图遨福,并未拜师传徒,亦不知邪教名目者免议”。这样,就把原来《大清律》中“禁止师巫邪术”条款,具体化为以不同教名分开罪。嘉庆二十四年(公元1819年)又把该条款进一步修订为:“儿传习白阳、白莲、八卦等邪教,习念荒诞不经咒语,拜师传徒惑众者,为首拟绞立决,为从年未逾六十及虽逾六十而有传徒情事,俱改发回城给大小伯克及力能管束之回子为奴,如被诱学习,尚未传徒,而年逾六十以上者,改发云贵两广烟瘴地方充军。旗人消除旗档,与民人一律办理。至红阳教及各项教会名目,并无传习咒语,但供有飘高老祖,及拜师授徒者,发往乌鲁木齐分别旗民当差为奴。其虽未传徒,或曾供奉飘高老祖,及收藏经卷者,俱发边远充军,坐功运气者杖八十。如有具结改悔,赴官投首者,准其免罪,地方官开造名册申送泉司衙门存案,倘再有传习邪教情事,即按例加一等治罪;若拿获到案始行改悔者,各照所犯之罪问拟,不准宽免。若讯明实止茹素烧香,讽念佛经,止图邀福,并未拜师传徒,亦不知邪教名目者免议。”晚清时期对待秘密教门基本上沿袭嘉庆年间的政策。

①苏天爵:《滋溪文稿·卷一一·高昉神道碑》。转引自谭松林主编:《中国秘密社会·第二卷·元明教门》,福建人民出版社2002年版,第20页。

②路遥:《山东民间秘密教门》,当代中国出版社2000年版。

③转引自郑水华;《清代秘密教门治理》,福建人民出版社2003年版,第39页。

④转引自郑永华:《清代秘密教门治理》,福建人民出版社2003年版,第45页。

⑤谭松林主编;《中国秘密社会,第三卷·清代会党》,福建人民出版社2002年版,第279页。

⑥《皇清奏议》卷二,都城国史馆琴川居士排字本。

⑦《大清会典》卷一百十六,禁止师巫邪术。

⑧董思恭折,雍正元年四月,《雍正朝汉文朱批奏折汇编》第一册,江西古丽产版社1986年版。

⑨吴坛:《大消律例通考》,“禁止师巫邪术”。

(来源:司法部法治建设与法学理论研究项目《当代中国邪教治理对策研究》2014年12月出版)

编辑:暄暄

终审:曙光