我的血脂检验报告单上明明一个“箭头”都没有,医生偏偏说是“高脂血症”,并建议我吃降脂药,而同事的化验结果和我的差不多,却被认为是正常,这张化验单应该怎么读?为什么这么“双标”?

血脂的报告单通常包括四项:TC、 TG、LDL-C和HDL-C,它们分别指的是总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和高密度脂蛋白胆固醇。此外,有的血脂检验里还加上了ApoA1、ApoB和Lp(a),意思是载脂蛋白A1,载脂蛋白B和脂蛋白(a)。

一、什么是血脂

我们身体里的脂质(胆固醇、甘油三酯和类脂)广泛存在于细胞膜等各种生物膜中,来保持人体细胞的完整性,并帮助血浆中的物质转运进入细胞。脂质既是体内能量贮存的主要形式,又是合成类固醇激素和胆汁酸的前体,还是血液中许多物质的运输载体,承担着重要的任务。

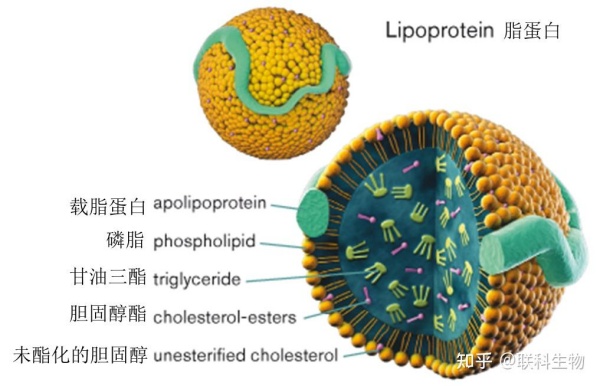

那些存在于血浆中脂质则被称为血脂,虽然只占全身脂质总量的一小部分,但却是全身脂质的代谢和转运通道。血脂的主要成分是胆固醇和甘油三酯,胆固醇主要以游离胆固醇和胆固醇酯的形式存在,就是化验单上的总胆固醇(TC)。脂质不溶于水,只有与特殊的蛋白质即载脂蛋白(Apo)结合才能溶于水,才能被血流运送到全身各处的组织细胞中进行代谢,这种可溶性的脂质蛋白质复合物被称为脂蛋白,是血脂的存在形式。

脂蛋白颗粒呈球形,核心为疏水的甘油三酯和胆固醇酯,表面是亲水的蛋白质、游离胆固醇和磷脂,不同种类的脂蛋白含有的脂质/蛋白质的比例由高到低,主要分为乳糜微粒(CM,脂质98-99%,蛋白质1-2%)、极低密度脂蛋白(VLDL,脂质85-90%,蛋白质10-15%)、低密度脂蛋白(LDL,脂质75%,蛋白质25%)和高密度脂蛋白(HDL,脂质50%,蛋白质50%)。这几种脂蛋白颗粒各自所包含的脂质和蛋白质除了所占比例不同外,种类也存在着明显的差异,并且个头大小也不同,密度依次变大,体积则依次变小。此外,还有一种脂蛋白被称为脂蛋白(a)[Lp(a)]。

二、“高血脂”的危害

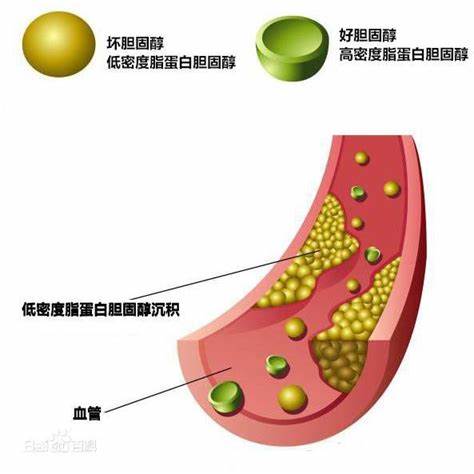

血脂谱中的低密度脂蛋白(LDL)因为颗粒的个头小、密度大且胆固醇含量最高,最容易侵入血管壁,因此低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)具有较强的致动脉粥样硬化作用,被俗称为“坏胆固醇”,它主要与载脂蛋白B(ApoB)结合。而高密度脂蛋白(HDL)可以将胆固醇从周围组织(包括动脉粥样硬化斑块)转运到肝脏进行再循环或以胆酸的形式排泄掉,此过程称为胆固醇逆转运。因此,高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)有抗动脉粥样硬化的作用,被归为“好胆固醇”,它主要与载脂蛋白A1(ApoA1)结合。乳糜微粒和极低密度脂蛋白中的甘油三酯含量最高,因为体积偏大,不易直接侵入血管壁,但可以通过影响低密度脂蛋白和高密度脂蛋白的代谢和结构而加重动脉粥样硬化。而脂蛋白(a)[Lp(a)]的功能尚不完全清楚,但认为它的增高可能导致动脉粥样硬化。

因此,我们化验单上的总胆固醇(TC),是指血液中各种脂蛋白所含胆固醇的总和,TC对动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD,如冠心病、脑梗死等)的危险评估和预测价值不如低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)精准。LDL-C 浓度基本能反映血液低密度脂蛋白(LDL)的总量, LDL-C增高是动脉粥样硬化发生、发展和ASCVD的主要危险因素。高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) 水平代表血清高密度脂蛋白(HDL)的总量,HDL-C的降低则提示ASCVD的风险增高。血清甘油三酯(TG)水平轻至中度升高者,患ASCVD危险性增加,当TG重度升高时(>5.6mmol/L)常可诱发急性胰腺炎。血清载脂蛋白A1(ApoA1)可以反映HDL水平,载脂蛋白B(ApoB)主要反映LDL水平。如果脂蛋白(a)[Lp(a)]明显增高,也提示ASCVD的风险增加。

动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)已成为我国城乡居民第一位死因,占死因构成的40%以上。而血脂异常作为导致ASCVD的重要危险因素,近些年来在中国成人中的患病率一直维持在较高水平,2018 年的全国调查结果显示,≥18 岁成人血脂异常的总患病率已高达35.6%。

三、怎样才算“高脂血症”

大家常说的高脂血症,更准确的名称应为血脂异常,是血浆中的脂蛋白谱异常,一般特指甘油三酯和低密度脂蛋白胆固醇升高,伴或不伴高密度脂蛋白胆固醇降低。

血脂水平受遗传和环境因素的双重影响,与种族、年龄、性别以及生活习惯(如饮食、运动等)相关。血脂异常分为原发性和继发性,原发性血脂异常又称为遗传性或家族性高脂血症,是由于单一基因或多个基因突变所致,具有家族聚集性,有明显的遗传倾向。继发性血脂异常是我们常见的情况,是由系统性疾病、代谢状态改变、不健康饮食以及某些药物引起。

血脂异常的诊断标准“因人而异”,也就是说,对不同人群所规定的血脂正常范围并不一致,要根据ASCVD的危险分级来划分。在没有危险因素的人群中,被视为“正常”的LDL-C水平,对ASCVD的高危患者而言就属于明显升高,需要启动降脂治疗。这些危险因素包括:冠心病、缺血性脑血管病、外周动脉粥样硬化、高血压、糖尿病、胰岛素抵抗、慢性肾脏病、脂肪性肝、肥胖或超重、吸烟、家族性高脂血症、有早发心血管疾病家族史者(指男性一级直系亲属在55岁前或女性一级直系亲属在65岁前罹患缺血性心血管疾病)。

如果您并没有上述的危险因素,那么您的血脂的参考标准如下:

非高密度脂蛋白胆固醇(非HDL-C)是指血液中除了高密度脂蛋白胆固醇(“好胆固醇”)之外的所有脂蛋白胆固醇的总和,计算公式是:非高密度脂蛋白胆固醇(非HDL-C)=总胆固醇(TC)—高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)。

如果已经存在了一些危险因素,就需进一步评估ASCVD的发病风险。那些已经诊断了冠心病或缺血性脑血管病的患者,即属于ASCVD的极高危组。其余的根据危险因素的组合和累加,分为高位组、中危组和低危组,分别代表未来十年发生ASCVD的风险为≥10%,5%-9%和<5%。

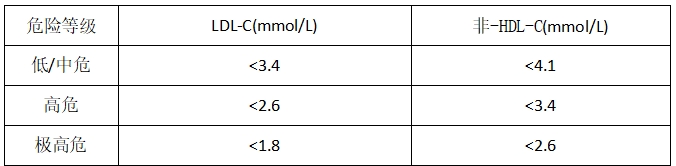

四、降脂的目标项和目标值

为了预防和控制ASCVD,降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)是主要目标,降低非高密度脂蛋白胆固醇(非HDL-C)为次要目标,根据个体的 ASCVD 风险确定相应的LDL-C 及非HDL-C 目标值:

五、血脂异常的预防和治疗

1.早发现,早干预,治必达标:从血脂异常,到动脉粥样硬化斑块形成,再到缺血性心脑血管疾病和脏器功能衰竭,是从量变到质变的日积月累的过程。年龄虽然是个影响因素,但并非仅限于中、老年人,随着我们的饮食、运动、吸烟、睡眠、工作压力等生活方式的变化,高血压、高血糖、高血脂的年轻化带来了ASCVD的年轻化,青年期发病已屡见不鲜。因此,定期的健康体检很重要,发现异常及时纠正,根据ASCVD的危险等级将低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)降至目标值,目的是把心脑血管疾病扼杀在萌芽中。

2.健康的生活方式是基础:血脂异常明显受饮食及生活方式的影响,无论是否进行药物调脂治疗,都必须坚持控制饮食和改善生活方式。良好的生活方式包括坚持低脂、低糖、富含膳食纤维的心脏健康饮食、规律运动、远离烟草、限制饮酒和保持理想体重。生活方式干预是一种低成本、低风险、高获益的治疗措施。

3.他汀类调脂药物降胆固醇:他汀类药物是有效降胆固醇的首选药物,是3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶抑制剂,能使细胞内胆固醇合成减少,血清内胆固醇清除增加,从而降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和非高密度脂蛋白胆固醇(非-HDL-C)。除了降血脂外,他汀类药物还通过改善血管内皮功能、抗氧化、抗炎、抑制血小板聚集和抗血栓作用,来预防动脉硬化的形成,稳定和缩小动脉粥样硬化斑块。此外,他汀还可使甘油三酯(TG)水平降低7%~30%,高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平升高5%~15%。

近20年来,多项大规模临床试验结果一致显示,他汀类药物在ASCVD预防和治疗中均能显著降低心血管事件(包括心肌梗死、冠心病死亡和缺血性卒中等)的风险。他汀治疗后,LDL-C每降低1 mmol/L,主要心血管事件相对危险减少20%,全因死亡率降低10%。他汀类药物已成为防治这类疾病的最为重要的药物。

目前国内临床上有洛伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀、氟伐他汀、阿托伐他汀、瑞舒伐他汀和匹伐他汀。不同种类与剂量的他汀降胆固醇强度有较大差别,如下表:

一般以中等剂量他汀类药物为初始治疗,绝大多数人对他汀的耐受性良好,其不良反应多见于接受大剂量他汀治疗者。而任何一种他汀服用剂量倍增时,LDL-C 进一步降低幅度仅约6%,即所谓“他汀疗效6%效应”。也就是说,剂量翻倍并不能带来疗效的翻倍。当他汀类药物不能使LDL-C 达标时,可联合使用非他汀类降脂药物,如胆固醇吸收抑制剂和/或PCSK9 抑制剂,以获得安全有效的调脂效果。

3.其他常用的降胆固醇药物:

①胆固醇吸收抑制剂:如依折麦布、海博麦布,可有效抑制肠道内胆固醇的吸收,与减少胆固醇合成的他汀类药物联合应用,可使LDL-C 水平进一步降低18%~20%,是血脂达标主要组合。

②PCSK9抑制剂:如依洛尤单抗、阿利西尤单抗,是新型调脂药物,通过抑制PCSK9 , 阻止LDL受体降解,促进LDL-C的清除。可强效降低血清LDL-C达50%~70%,同时可改善其他血脂指标,包括HDL-C, Lp(a)等。当中等强度他汀类药物+胆固醇吸收抑制剂仍不能使LDL-C达标时,可联合PCSK9 抑制剂。对于LDL-C 水平较高的ASCVD极高危患者,也可直接启动他汀类药物联合PCSK9 抑制剂治疗。

4.他汀的药物不良反应及应对:

由于中老年人的血脂异常和抗动脉粥样硬化需要长期坚持降脂治疗,所以,他汀如能耐受应避免停用,如何合理有效使用他汀类药物就很关键。

常见的不良反应主要是肌病和肝功能异常,且与用药剂量密切相关。肌病发生率在1%-5%,如果用药过程种出现肌痛、乏力或不能解释的疲劳,且连续检测肌酸激酶(CK)进行性升高时,应减少他汀剂量或停药。肝功能异常发生率约0.5%-3.0%,主要表现为转氨酶升高,多发生在开始治疗或增加剂量的前3个月,一般在停药后肝酶水平即可下降。血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)和(或)天冬氨酸氨基转移酶(AST)升高达正常值上限3 倍以上及合并总胆红素升高患者,应减量或停药。

如果应用他汀后发生不良反应,可换用另一种他汀、减少剂量、隔日服用或换用非他汀类调脂药等方法。

5.其他血脂异常的干预

①血清甘油三酯(TG)的正常水平为<1.7 mmol/L。当血清TG>1.7 mmol/L时,首先应采取生活方式干预,包括治疗性饮食、减轻体重、减少饮酒、戒烈性酒等。

②当TG水平中度升高(2.3--5.6 mmol/L)时,需要防控ASCVD危险,经他汀类药物治疗后,如果非-HDL-C仍不能达到目标值,可在他汀类基础上加用贝特类或高纯度鱼油制剂进一步降TG。

贝特类降脂药:如非诺贝特、苯扎贝特、吉非贝齐,贝特类药物通过激活PPARα和LPL 而降低血清TG水平和升高HDL-C 水平。常见不良反应与他汀类药物相似,包括肝脏、肌肉和肾毒性等,但发生率均<1%。但如果与他汀类药物联合应用,则不良反应的发生率比单药应用明显升高,需要密切监测肌酸激酶(CK)和肝功能。

高纯度鱼油制剂:如高纯度二十碳五烯酸(EPA)或ω-3 脂肪酸[主要含EPA 和二十二碳六烯酸(DHA)]制剂。通过减少TG 合成与分泌,以及增强TG清除来降低血清TG 浓度,安全性较好,可与他汀类放心联用。

③如果TG>5.6 mmol/L,则为严重高TG血症,有急性胰腺炎的风险,则应首先使用降TG的药物,如贝特类、高纯度鱼油制剂,将TG降至安全水平后,再改为或联合他汀降胆固醇治疗。

④对于HDL-C<1.0 mmol/L者,主张控制饮食和改善生活方式,目前不考虑药物干预。

6.治疗过程的血液监测

降脂治疗中定期监测血脂的目的,一是观察有效性,即是否达到降脂目标值;二是观察安全性,即有无不良反应。

只采取饮食控制的患者,开始的3-6个月应复查血脂,当血脂控制达到目标值后,6个月-1年复查一次即可。

首次服用降脂药物者,应在用药4-6周内复查血脂、肝功和肌酸激酶(CK),因为药物的不良反应多在服药的前两个月内发生。如血脂控制达标,且无药物不良反应,改为每3-6个月复查1次。如治疗1-3个月后血脂仍未达标,则需调整降脂药物剂量或种类或联合应用其他类型的降脂药物,每当调整降脂药物种类或剂量时,都应在治疗4-6 周内复查。

编辑:亚亚

终审:曙光