防范和依法打击邪教是保障人权、维护公平正义的重要内容。在反邪教斗争中,我国政府秉承法治精神,不断完善治理体系,积极呼吁国际合作,为世界反邪教斗争做出了积极贡献。然而,以美国为首的部分西方国家对本国膜拜群体穷追猛打,却对我国的邪教治理无端攻击抹黑,这种在反邪教问题上的双重标准不仅影响我国的邪教治理工作,也给邪教治理国际合作蒙上了阴影,带来了阻力。提高我国邪教治理国际话语权,批驳美国及部分西方国家的话语陷阱,构建与我国综合国力相匹配的反邪教话语体系,是当前与今后一段时期内我国邪教治理的紧迫工作。

一、场域理论与邪教治理国际话语权博弈

场域理论是当代法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)提出的重要社会学理论。

布尔迪厄认为,所谓“场域”,就是各种位置之间存在的客观关系网络,或一个构型,个体所拥有资本的类型和总量构成其在场域中特定的社会位置,而该位置决定了人们特定的行为方式与期待,这种行为和期待也称“惯习”。实践就是场域中行为体在惯习及其在场域中所处位置(或资本)的影响下运作产生的结果,用公式表达就是:[(惯习)(资本)]+场域=实践。在布尔迪厄看来,包括国际社会在内的整个社会都是一种通过语言进行象征性交换的市场,每一个场域都是一个独特的话语空间。一些学者指出,由于权力与资本分配的不均等性,占据国际话语场域中权力或资本优势者将自身利益需求和价值观融入场域规则的制定之中。国与国之间的语言交流远非简单的沟通或表达意见,而是各自权力、地位、资本类型与总量等的全方位展示。因此,语言不仅是一种交际工具,而且是一种象征性暴力符号,是更深层次权力关系的标志。从这种意义上说,国际话语权也是一种思想领导权,任何国家、国际组织等都需要借助话语来实现其控制意识形态导向、宣传自身价值观念与政治立场、争取更多国际社会力量支持的目的。

在全球化的今天,人类命运与共,邪教的国际治理也需要同步跟进。邪教治理国际话语权既是一国表达自身治理邪教的立场、观点与政策的权利,也是评定邪教界定标准、联合国际社会共同治理邪教的权力,不仅关系本国的切身利益、国际形象,也直接或间接影响地区稳定与国际安全。当前,以美国为代表的部分西方国家出于冷战思维与遏制中国发展的需要,不仅包庇纵容“法轮功”等邪教组织滋扰中国,而且依托国际舆论主导权,诋毁我国的宗教信仰自由政策,干扰破坏我国的邪教治理,纵容法轮功等邪教组织危害中国人民,并由此产生非常恶劣的示范效果。

二、提高我国邪教治理国际话语权的必要性与面临的挑战

邪教问题看似是某一个国家自身的社会问题,但随着全球化进程的不断推进,社会、国家、民众、文明之间不再隔绝,世界各国已经被纳入一个休戚与共、相互依存的“风险共同体”。面对邪教危害的国际化,仅靠一个或某几个国家的打击是不够的,必须坚持建设人类命运共同体,加强邪教治理的国际合作,共同应对邪教挑战。

(一)提高我国邪教治理国际话语权的必要性

1.维护我国社会秩序的现实需要

尽管经过长期的反邪教斗争,我国国内邪教活动已得到有效遏制,但由于“法轮功”等邪教组织主体已逃至境外,因此,加强邪教治理的国际合作迫在眉睫。以“法轮功”为例,该组织在逃亡海外的20多年里,已成为境外反华势力的急先锋与重要棋子。它打着 “宗教信仰自由”的幌子,一方面,通过“明慧网”“大纪元”等网络渠道,不断污蔑、诋毁和破坏中国人民对中国共产党的信任;另一方面,遥控指挥境内痴迷者不断进行破坏活动,发展信徒,危害我国社会稳定与人民群众身心健康。2020年1月25日,武汉因疫情封城的第三天便有境外“法轮功”成员假扮医护人员在网上发布虚假视频,谎称中国政府隐瞒湖北疫情,意图挑拨人民群众对政府的信任、破坏防疫工作。由于涉案邪教分子与服务器地处境外且受到当地法律保护,国内反邪教部门除及时辟谣、惩办境内传播者外再难有所作为。

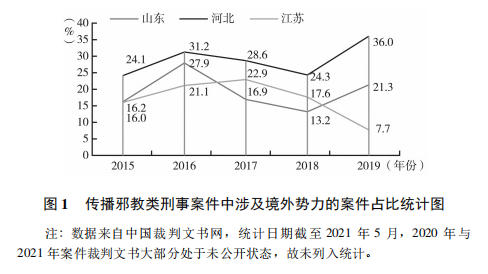

笔者在整理近几年江苏、山东、河北三省传播邪教类刑事案件时发现,三省合计约有20%的此类案件涉及境外势力,各省详细情况如下图1。由于“中国裁判文书网”未对部分案件宣传材料来源进行详细说明,或仅以“从网上下载”等语句概括,未将该类案件列入“涉及境外势力案件”,因此,涉外邪教类案件实际所占比应该更高。对我国社会稳定、国家安全以及国际形象的消极影响是显而易见的。

2.疫情期间世界范围内邪教活动日益猖獗

美国社会心理学家马斯洛(Abraham Harold Maslow,1908—1970)的需要层次理论将安全需求定性为仅次于生理需求的人类第二基本需要,如果安全需求得不到满足,人就会对未来产生焦虑、不安心理,急于寻求精神上的寄托,甚至将自身难以解决的困难寄希望于邪教组织所宣扬的超自然、超人类的“神力”。自2020年春季以来,随着新冠肺炎疫情在全球爆发,世界各国民众对健康、安全的渴求陡然上升,各类邪教趁虚而入,加快了扩张与破坏的步伐。他们为了扩大组织规模、强化教主个人崇拜,纷纷利用民众的恐慌心理和避险心理,打着“救世主”的旗号鼓吹“信教可以防治新冠”“炼功能治病”等歪理邪说,通过网络等方式散布虚假消息、传播荒谬言论,并蛊惑国内部分痴迷者张贴传单,进行非法宣传。法国保护家庭和个人协会全国联合会(Unadfi)负责人帕斯卡尔·杜瓦尔(Pascale Duval)也指出:“每当出现社会危机,民众因受到各种负面事件影响变得脆弱时,信邪教的人数就会激增。”

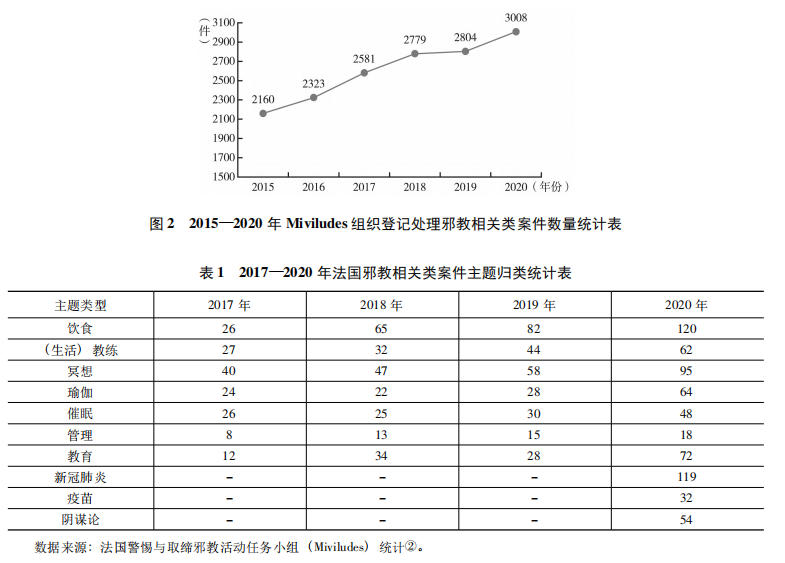

以法国为例,据该国警惕与取缔邪教活动任务小组(Miviludes)统计,该组织每年收到的邪教相关案件检举数量逐年递增,尽管2019年增速稍有放缓,却在2020年新冠疫情暴发后猛增200余起(详细情况如下图2),其中约40%涉及健康医疗或生活福利领域(详细情况如下表1)。教派团体成员常常以康复治疗师或生活、心理陪教的身份出现,向他人宣传有治疗新冠肺炎的神奇“秘方”。他们宣称,洗冷水浴、喝蔬菜汁甚至是长期禁食可以取代药物和疫苗,而这些所谓“秘方”往往被高价出售。面对日益严峻的邪教管控形势,2021年年初,Miviludes 表示,计划将专门用于打击邪教和相关教派活动的预算增加到之前的十倍。这从一个侧面说明,建立国际邪教治理体系已经成为世界各国人民的紧迫现实需要。

(二)提高我国邪教治理国际话语权面临的挑战

1.世界各国对待邪教态度不同

由于历史、文化、意识形态等方面的差异,不同国家对待邪教的态度不尽相同,这是推动邪教治理国际合作的根本阻碍。以美国为代表的部分国家民间虽然有反邪教运动,并经常发声,但这些国家却将各类膜拜团体视为合法宗教,主要以宪法或刑事法律、民事法律等对其实施的非法拘禁、故意伤害等违法犯罪行为进行惩处。部分国家甚至没有“邪教”概念,多以“cult” (膜拜团体)等词汇指代中文意义下的“邪教”,如“奥姆真理教”仅被日本公安调查厅定性为国际恐怖组织。此外,即使是主张对邪教进行打击治理的国家,各国的界定标准或打击力度也不一致,如美国的“山达基教”(Scientology)被中国、法国、俄罗斯等多国抵制。尽管1996年俄罗斯议会下院将“山达基教”列为破坏性膜拜团体,但学术界、宗教人士甚至部分政府官员对此争议不断。莫斯科法院于2015年11月下令解散“莫斯科山达基教教会”,裁判理由却为“山达基”,已在美国注册为商标,且该组织章程不符合该国《关于信仰自由和宗教法》的相关规定,因此该组织并非宗教,而非以该组织属于“邪教”为由。且根据俄罗斯相关法律规定,对宗教组织的清算并不等同于禁止相应的宗教教义和相关习俗,山达基教成员可以继续进行“宗教活动”,与我国坚决打击、取缔各类邪教的原则存在巨大差异。由于无法就邪教的具体内涵与外延达成共识,各国的“邪教”治理也就各说各话,很难形成邪教治理国际合作机制。

2.美国等国家对邪教组织的庇护与支持

推动国际反邪教合作的最大障碍是美欧等西方国家在邪教问题上持双重标准。对危害自身的新兴膜拜团体他们强力打压,绝不手软,而对中国等发展中国家的邪教治理,他们则露出另一副嘴脸,不仅公然为法轮功等邪教组织站台背书,提供资金与道义支持,而且以所谓维护 “宗教自由”之名抹黑攻击中国等发展中国家的宗教政策,邪教成为他们遏制发展中国家的重要筹码。

布尔迪厄将“场域”比作一种游戏,他指出,对游戏规则的遵守是参与游戏(进入场域)的前提。但不同于游戏所拥有的固定规则,场域的规则并非明白无疑、编纂成文,场域的成员可通过投身场域互动来部分或彻底改变规则。为了减少制定规则的力量竞争与资本损耗,场域成员会竭尽所能将自己与对手区分开,以实现对某个场域局部或整体规则制定权的垄断。以美国为代表的部分西方国家盗用国际话语权,将中国政府依法治理邪教活动的正义之举污蔑为“迫害”宗教信仰自由,并拉帮结派,将自己塑造为主持国际“正义”的化身。这种颠倒黑白的伎俩虽然荒腔走板,却依旧有一定市场。2019年7月17日,美国总统特朗普在白宫会晤来自17个国家的27名所谓“宗教迫害幸存者”,其中1名是“法轮功”邪教组织成员。

3.国际话语场域已形成抵制中国的惯习

布尔迪厄认为,惯习最主要的是确定一种立场,它是一种可持续的倾向系统,拥有相同惯习的任意行为者的反应,都足以引发另一方相似的反应。近代以来,西方资本主义国家凭借丰厚的经济、文化、社会资本总量,长期在国际话语场域占据有利位置,CNN、BBC、《纽约时报》等西方主流媒体垄断了全球80%—90%的信息来源与解读,其言论足以对场域内其他国家产生示范、引导作用。由于长期受妖魔化中国的舆论影响,部分不明真相的人跟风起舞,加入反华阵营,沦为政客手中妖魔化中国的工具。

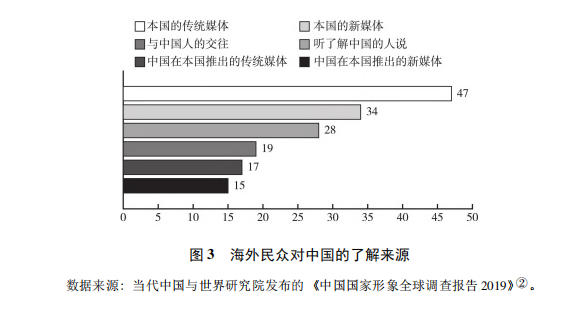

当前,受各种因素影响,我国在国际话语场域一直处于“说不出”“没人听”的尴尬境地,难以向外界展示自身真实形象(如下图3)。尽管信息技术的发展曾被认为是我国打破话语垄断的契机,但场域是为了争夺有价值的资源而斗争的领域,处于支配地位的行为体往往更希望维持现有权力格局:一方面,Twitter、Youtube、Facebook等主流网络发声渠道被西方操控,来自我国的声音常被限流、屏蔽甚至封号;另一方面,在邪教组织或其他反华势力的造谣蛊惑下,各种公开或隐匿的网络平台已成为传播邪教、抹黑我国政府的工具。

三、场域理论视域下提升我国邪教治理国际话语权的途径

随着我国综合国力不断提高,“中国话语”的影响力与感召力也在不断提升。不过,邪教国际治理是一项系统工程,涉及综合国力、国际话语权、国际传播能力、国际舆论引导力等多领域内容,必须增强使命感、责任感与紧迫感,脚踏实地、稳步推进。

根据场域理论,话语实践是场域中的行为体在惯习与资本共同作用下,运作产生的结果,我国邪教治理国际话语权就是不断积累资本与重塑惯习的过程。

(一)积累国际话语资本

布尔迪厄认为,资本与权力是紧密联系的,不同的场域中、不同的行为体之间,永不停息地发生着资本的交换与力量竞争。而决定场域内存在的力量和竞争逻辑的则是资本的逻辑,布尔迪厄将资本分为四种基本形式:经济资本、文化资本、社会资本、象征资本,但这种分类并不绝对,他后来根据自己的经验主义观点增添了“学术资本”(academic capital)等新的子类型,我们可将决定一国在国际话语场域中位置的资本类型定义为“国际话语资本”。

在布尔迪厄的资本理论中,语言首先是作为文化资本在发挥作用,但在国际话语场域,话语资本更多地体现为一国的声誉、威望、感召力等,当行为体积累了足够的国际话语资本时,便可以将自己的主张制度化、正确化,实现对该场域的精神主导。国际话语资本可视为象征资本的子类型,与经济、文化、社会等三种“有形”资本相互联系并在一定条件下相互转换。

其中,经济资本是显性资本,用于支付、交换和衡量其他资本价值,是其他各种类型资本的基础。例如2021年4月,美参议院通过《2021年战略竞争法案》,计划每年投入高达3亿美元开展对华“舆论战”,全方位打击“中国的全球影响力”,雄厚的经济资本是美国维持话语霸权的重要支撑。尽管我国的综合国力也为邪教治理国际话语权的提升积累了经济资本,不过,布尔迪厄认为,经济资本能够发挥作用的前提是它已得到承认,某些商品或服务可以通过经济资本直接获得,某些商品或服务则只有通过社会资本和文化资本才能获得。如何突破语言、意识形态等方面的阻碍,实现社会资本、文化资本的协同发展,成为当前我国积累国际话语资本的关键。

(二)以“共同价值观”重塑文化资本

文化资本是指能够对场域结构、规则和活动产生影响的文化资源。对文化资本的追求是场域互动的高级阶段,当行为体的经济、社会、象征三种资本积累到一定水平时,就会试图将拥有的文化资本客观化、制度化。

以美国为代表的西方国家借助雄厚的文化资本,通过影视、文学、艺术等鼓吹“普世价值”,事实上,他们所谓的“普世价值”不过是其进行意识形态输出,文化渗透的工具。

(三)以主权平等原则提升社会资本

国际话语场域中的社会资本是指国家间的关系网络、在国际中的地位、威望等可供利用的社会资源的总和,布尔迪厄将其视为隐性资本。不同于以美国为代表的部分西方国家依靠强权、结盟所积累的社会资本,我国在国际话语场域中的社会资本来自平等互助的伙伴关系,具体体现为国际交往的主权平等原则。该原则是当代国际关系的一项基本原则,覆盖国与国交往各个领域,其内涵和精神同样适用于“信仰”领域。世界各国都应尊重他国自主选择的宗教政策,即使各国暂时无法就“邪教”的评判标准等达成共识,也应尊重各国共同关切的事项与各自的主张,规范本国宗教活动,积极采取措施,防范其影响其他国家的宗教治理,协助引渡他国外逃邪教组织成员,共同维护地区稳定与国际安全。

(四)借助全球热点事件重塑话语惯习

塑造符合自身利益需求的话语惯习是提升邪教治理国际话语权的关键,它标志着一国的价值评判标准在某一场域内得到大多数行为体的认可,实现了对该场域的精神引领。尽管在部分境外反华势力的干涉、蛊惑下,我国目前仍存在“发声难”的问题,但随着全球化进程的不断推进,全球热点事件频频发生,为我国重塑话语体系提供了机遇。

1995年3月,日本奥姆真理教为谋取政治利益,制造了震惊世界的“东京地铁毒气事件”,造成13人死亡、5500余人受伤。奥姆真理教歇斯底里的行径将邪教的巨大危害暴露于天下,一方面,日本政府迅速采取措施,收紧宗教团体管理政策,加大对邪教组织的管控取缔。另一方面,越来越多普通民众认识到邪教的邪恶,以美国为代表的部分西方国家粉饰邪教的话语逐渐失去市场,我国对邪教组织严厉打击的政策得到广泛认同。一些国家的民众呼吁学习中国治理邪教的措施,为我国建立国际反邪教合作网、重塑话语惯习奠定了基础。

当然,从总体上看,以美国为代表的西方国家在邪教治理场域仍然具有强势地位,要改变这种状况任重道远。不过,邪教的本质决定了对它的纵容与包庇必将遭其反噬。以邻为壑、通过“打邪教牌”祸害其他国家与人民,更是有违人类公序良俗,终将害人害己。当前,随着各国政府与人民对邪教危害性认识的提高,越来越多的国家与人民加入到反对邪教组织的阵营之中。2015年6月,俄罗斯执法部门逮捕了“法轮功”在乌德穆尔特共和国首府伊热夫斯克市分部的头目加列耶夫,该人因建立“法轮功”网站宣扬极端主义书籍信息,犯有“组织极端团伙罪”被捕。2020年7月20日,经俄罗斯检察长办公室研究确定,“法轮功”邪教所属七个在俄非政府组织(NGO),被指定为在俄罗斯不受欢迎的组织,检察官认为他们的活动对俄罗斯的安全构成了威胁。

应该说,布尔迪厄场域理论有利于深化对邪教治理国际话语权的认识,对开展邪教治理国际合作具有启发意义。当前,邪教的国际治理涉及政治、经济、文化、法律等多方面博弈,各国政府携手合作仍然面临许多现实困难。不过,邪教侵害人权、危害社会、毒害心灵,世界各国都应摒弃冷战思维,命运与共,积极参与邪教国际治理,为建设一个“天下无邪”的美好世界而努力。

作者简介:

陈耕,中国人民公安大学犯罪学学院硕士研究生; 戴继诚,中国人民公安大学犯罪学学院教授、博士生导师。

编辑:亚亚

终审:曙光